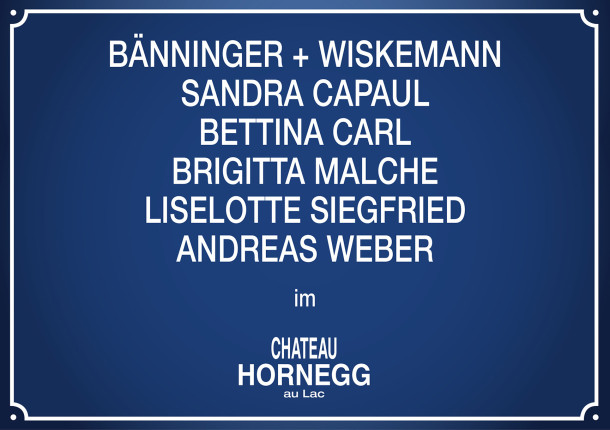

Dialog II: Christine Bänninger + Peti Wiskemann: Frau und Mann

Atmosphärische Informationen – ein Klima als Ort des Bildes

Sabine Arlitt

Es besteht ein Altersunterschied, auch ein Grössenunterschied, unterschiedlich sind zudem die Geschlechter und das künstlerische Medium bezogen auf die beiden Kunstschaffenden, welche die zweite Position in der Reihe Dialog einnehmen. Wie sich allmählich zeigen wird, spielen bei Christine Bänninger + Peti Wiskemann auch Temperamentsunterschiede eine subtil einfliessende Rolle. Dialog II – Mann und Frau. Einem Künstlerpaar ist zu begegnen, das bewusst immer auch getrennte künstlerische Wege geht und das seit längerer Zeit regelmässig und intensiv zusammenarbeitet: vor allem in Aktionen.

Eine dieser gemeinsamen Aktionen fand anlässlich eines Kunstprojekts des 125-jährigen Bestehens des Arbeitgeberverbandes der Metall- und Elektro-Unternehmen in Nordhessen statt. 14 Unternehmen beteiligten sich, 14 Künstler und Künstlerinnen wurden eingeladen, 14 Werke wurden im Laufe des Projekts realisiert und in einer Gemeinschaftsausstellung präsentiert. Begegnungen ganz unterschiedlicher Art gingen damit einher. Begegnungen im öffentlichen Raum sind ein Kernanliegen von Christine Bänninger + Peti Wiskemann.

Jürgen O. Olbrich, der Kurator des Kunstprojekts KUNST/WERK/KUNST, und Achim Schnyder, der Projektleiter, schrieben im Vorwort des begleitenden Katalogs: «Wenn Gegensätze aufeinandertreffen, entstehen Situationen, die für beide Seiten neu und unbekannt sind. Dies ist besonders dann der Fall, wenn die Welt der Kunst mit der Welt der Industrie kollidiert. Was bei der Auseinandersetzung beider Welten miteinander passiert, welche Energien freigesetzt werden und ob es eine Wirkung gibt, wenn Künstler/-innen ihre Ideen aus dem industriellen Produktionsprozess schöpfen, war Grundgedanke des Kunstprojekts WERK/KUNST/WERK.»

Als ich diese Zeilen kurz nach meinem Atelierbesuch bei Christine Bänninger + Peti Wiskemann las, fand ich nicht nur, dass es eine Freude ist, wie innovativ und engagiert Verbände ihre Jubiläen zu feiern bereit sind, sondern auch, dass mit der Einladung der beiden eine geradezu ideale Auswahl für alle Beteiligten getroffen worden war. Dem Künstlerpaar war als Arbeitsort die Hessische Schraubenfabrik Welter in Marburg zugeteilt worden. Christine Bänninger + Peti Wiskemann waren in ihrem Aktions-Element, doch sie bewegten sich dabei in einem für sie neuen Terrain. Normalerweise denken sie sich eine Handlung aus und suchen darauf mit einer Art Ideenskizze einen Ort für die Umsetzung im öffentlichen Raum. Ihr Kunstpostkarten-Kiosk ist ein anschauliches Beispiel dafür.

Viele Arbeiten eher kleineren Formats sind über die Jahre des dialogischen Austauschs entstanden. Mal beginnt die eine, mal der andere. Nach ersten Notationen, Spuren, Vorgaben werden die Blätter ausgetauscht, vielleicht vergeht eine Viertelstunde. Nun reagiert diejenige oder derjenige, der nicht begonnen hat. Christine Bänninger malt, vorwiegend mit Acryl, Peti Wiskemann zeichnet mit Bleistift und Farbstiften.

Transaktion nannten die beiden ihre Fabrikaktion im Spannungsfeld der technischen Fabrikation. Ein kleiner, unscheinbarer Konsonant sorgt in seiner Mitläuferrolle für einen Artikulationswechsel. Der Atem beziehungsweise der Fabrikationsfluss wird leicht gebremst, umgelenkt: übertragen/hinübergetragen. Transaktionen kennen abtrennbare Schnittstellen. Dieses Bild begleitete mich, als ich mir die fotografische Dokumentation der Aktion in der Schraubenfabrik ansah. Christine Bänninger + Peti Wiskemann hatten sich einen mobilen Arbeitsplatz eingerichtet, einen «Tisch als Mobil-atelier in der Rollerei, Presserei, Dreherei, Bonderei», so der Künstler-Kurator Jürgen O. Olbrich.

Umformung betrifft das Handeln der Arbeiter wie das des Künstlerpaars.

Bänninger + Wiskemann hatten sich ihr flexibles Werkstattatelier aus Materialien des Unternehmens eingerichtet. Holzpaletten und ein Handhubwagen verschmolzen zu einem fahrbaren Tisch. Die Arbeitskleidung der beiden bestand aus einer auffällig leuchtenden roten Jacke und blauen Hosen. Angleichung an die Arbeitswelt mit einer «leicht überschraubten» kreativen Abweichung wurde signalisiert. Die Werkatmosphäre ging über die übliche Wirkkraft früherer Aktionsorte hinaus, sie wurde beinahe «zum dritten Mann im Team». Es roch, ja stank zuweilen gewaltig in der Fabrik: nach Öl, nach chemischen Reaktionen bei der Phosphatisierung. Und es herrschte Dauerlärm, schon bald griffen die beiden zu Ohrschützern. Wahrnehmung und Wahrgenommenes erfuhren im konkreten Zusammenwirken eine Modifikation. Bänninger + Wiskemann konnten in eine andere Abteilung weiterziehen, wenn sie das Bedürfnis hatten, vielleicht nur schon dadurch ausgelöst, dass sie nach Lichtverhältnissen suchten, die ihnen mehr entsprachen.

Fix war das Arbeitspensum. Jeweils um 8h ging die Arbeit los, acht Stunden dauerte der Arbeitstag. Sie malten und zeichneten, was sie sahen und hörten und rochen und spürten. Ein Klima schlägt sich nieder in den Arbeiten, die zwischen latent figurativen und tendenziell abstrahierenden Formfindungen changieren – ein Klima und vor allem ein Rhythmus, wechselnde Rhythmen. Man glaubt den Gestank zu sehen, das «bumm und tschack, bumm – tschack, tschack…» wahrzunehmen. Das rhythmische Schlagen, mal lauter, mal leiser, ist im Bildnerischen hörbar. Transaktion geht mit Transformation einher, wie wenn Bänninger + Wiskemann eine mediale Funktion ausüben würden.

Die Arbeiten erfahren eine Veränderung im Laufe der Zeit, im Zuge einer Angewöhnung und Annäherung. Jede Zeichnung gleicht einer freien Dokumentation eines Transaktionsstadiums. Ganz am Anfang hatte Christine Bänninger eine Frottage vom Betonboden der Fabrik gemacht, auf die Peti Wiskemann mit nur wenigen zeichnerischen Eingriffen reagierte. Sie mussten buchstäblich eine Basis für ihre Aktion finden. Es war sicher hilfreich und sinnvoll, mit Zeichnen und Malen im Rohmateriallager zu beginnen. Beim Betrachten ausgewählter Arbeiten im Atelier hatte ich den Eindruck, dass die Fabrikwelt mit der Zeit einen «humaneren Touch» bekommen hatte, dass alles austarierter wirkte, ohne an Spannungsmomenten einzubüssen. Und da kam die Bestätigung des Eindrucks. Die beiden sagten, dass die eben beschriebenen Arbeiten am dritten Tag entstanden seien. «Wir waren in der Fabrik angekommen.»

Zuweilen kam das Gefühl auf, dass Material und Mensch hybride Vermischungen hervorgebracht hatten. Bezogen auf die dialogische Zusammenarbeit der beiden sagte Peti Wiskemann: «Es gibt in unseren Arbeiten immer einen Teil, den der andere so nicht gemacht hätte.» Die Maschinenwelt mischte sich augenscheinlich ebenfalls nicht nur objektiv, sondern auch subjektiv ein. Mit jedem inneren Ortswechsel des rollenden Ateliers ging mit der Standpunktänderung ein Blick- und in der Folge ein Bilderwechsel einher. Und der Bilderwechsel war wiederum stark an den erfolgten Materialwechsel gekoppelt, der sich mit den Verschiebungen im Rahmen des technischen Produktionsprozesses ergab.

Schnitt

Die beiden sind schon längst wieder in der Schweiz. Christine Bänninger hat schon mehrmals bei Isabella Lanz ausgestellt. Nun kam die konkrete Anfrage, ob sie bei der Dialog-Reihe mitwirken wolle. Mit wem war sofort klar. Das Arbeitsvorgehen ist im Wesentlichen das gleiche geblieben. Doch wollten Bänninger + Wiskemann für die Dialogausstellung eine ganz neue Serie erarbeiten. Vor allem sollte das Dialog-Projekt auf einer privaten Aktion basieren. Die beiden zogen sich in eine Ferienwohnung in Oberiberg zurück. Von aktiver Auszeit könnte man sprechen. Normalerweise nutzen beide das jeweils eigene Atelier auch als Rückzugsort. Nun waren sie für ein paar Tage eng aufeinander, doch fern des Alltagsgeschehens. Das Zwischenmenschliche stand in dieser Konstellation deutlich stärker im Fokus. Fragen wie, wie weiter oder was wollen wir mit unserer Kunst in Zukunft auslösen, standen im Raum. Die Gestimmtheit der in Oberiberg und in der Nachfolge des Kurzaufenthalts entstandenen Arbeiten unterscheidet sich augenfällig von denen aus der Schraubenfabrik.

Viele Leerstellen – Weissflächen – kennzeichnen die ersten Arbeiten der Serie «Am Alpennordhang». Natürlich kann Schnee assoziiert werden, denn die beiden befanden sich in einer schneebedeckten Landschaft. Puzzleartige Splitterformen verzahnen sich und lösen den Eindruck einer latenten Bewegungsenergie aus: Flächen, Umrisse, ein Kippen zwischen Auf- und Ansicht, Nah- und Fernsicht. Vielleicht klingen Hügel und Wälder an, vielleicht baumartige Wurzelgebilde und Bauformen. Nach und nach bevölkern sich die Blätter – mit Erinnerungen, mit inneren Bildern, mit Dingen und Stimmungen, die jeder gerade in und mit sich trägt. Zarte Farbigkeit ist genauso anzutreffen wir grelle Neonfarben und ein Fluoreszieren. Intimität ist wirksam. Von Psychogrammen möchte ich nicht sprechen, da der Begriff zu besetzt ist und zu Missverständnissen führen könnte. Vielleicht kommt der Ausdruck seismographische Stimmungslandschaften dem Ganzen näher.

Ist dies nicht eine Palme? Und hier: Wasser und Inseln? Dort ein riesiger Schuh wie aus einem Märchen, dann dieser Berg – zauberhaft enthoben wie ein ephemeres (Zauber-)Gebilde. Christine Bänninger + Peti Wiskemann schauen mich an – dann beginnen sie zu erzählen: Sie hätten Japan bereist, sie waren gemeinsam in San Francisco. Ein Atelierstipendium hatte Christine Bänninger nach Venedig, eine Zeichnungsreise Peti Wiskemann nach Berlin und Krakau geführt. Die Eindrücke, die Temperamente, die medialen Ausdrucksweisen vermischen sich. Es gibt Wut und Aggression, Spielfreude und Humor, Reibung und Angleichung, Provokation und ein in die bereichernde Sprachlosigkeit führendes visuelles Neuland.

Die Blätter der Serie «Am Alpennordhang» sind verschlossener und gleichzeitig offener, als es die Blätter von «Transaktion» aus der Schraubenfabrik sind. «Transaktion» ist näher am Dokumentarischen, obwohl auch hier die Realität eine Verfremdung Richtung Wirklichkeitsempfindung erfahren hat. Die Blätter von «Am Alpennordhang» bieten das Bildmaterial nichterzählter Geschichten, die zu einer persönlichen Umsetzung einladen. Was man mit dem Angelegten macht, wird nicht nur im engen internen Dialog reflektiert – stets wird auch das Publikum einbezogen.

Noch ein weiterer Ausdruckswechsel kündigt sich an – ich denke an die jüngst geschaffenen Monotypien. Mit Glasplatten wurde gearbeitet, Bilder hallen in der mehrfachen Verwendung einer Platte nach… Malerei und Zeichnung schreiben sich ein, verwischen ihre Eigenheiten, ja, sie verschwistern sich geradezu. Manchmal spielt das eine, der oder die eine das Gedächtnis für das Visavis.

© Sabine Arlitt, Zürich, im Mai 2017